NACIONALES

Cinco mitos del 9 de abril

Cada año con las conmemoraciones en torno al líder liberal, Jorge Eliécer Gaitán, se habla de los hechos, cuya distancia en el tiempo y la multiplicidad de versiones al respecto, alimentan mitos de lo que pasó esa tarde de abril de 1948.

¿El tranvía fue destruido? ¿Sólo hubo incidencias en Bogotá y por eso se le llama “El Bogotazo”? ¿Gaitán y Laureano eran enemigos a muerte? El paso del tiempo ha permitido que se extiendan esos y otros mantos de duda, pero algunas fuentes bibliográficas ayudan a desvanecer estos mantos que año tras año se repiten como un mantra entre propios y extraños.

El magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, hace 75 años, dejó consecuencias y heridas que aún se evidencian en el país, además de los mitos que, Javier Hernández Cruz, historiador de Señal Memoria, resuelve a continuación con base en los archivos de RTVC y su estrategia de salvaguarda y difusión del archivo de la radio y la televisión pública de Colombia.

¿En realidad fue sólo un “Bogotazo”?

El voz a voz, sin mediar pesquisas serias en torno a los hechos, ha permitido que se extienda el mito de que sólo hubo una incidencia en la capital de Colombia. Sin desconocer que aproximadamente 3.000 personas murieron en Bogotá.

Sin embargo, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán generó levantamientos en otras regiones del país, de los cuales poco se habla. Este mito ha sido alimentado por el hecho de que las imágenes más extendidas en estos 75 años, fueron tomadas en Bogotá y principalmente en el centro de la ciudad.

Lo cierto es que en Valle, Antioquia, Boyacá o los Santanderes también se vivieron jornadas intensas de levantamientos populares que dejaron miles de víctimas. Algunos de estos levantamientos se extendieron incluso por semanas, hasta que el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, tomó nuevamente control de la situación.

La trascendencia internacional de los hechos fue ampliamente difundida, no solo por la magnitud de los destrozos, sino por la presencia de toda una tropa de medios internacionales que se encontraban en Bogotá, cubriendo las incidencias de la IX Conferencia Panamericana, cuyas sesiones se llevaban a cabo en el Congreso de la República. A partir de esto surge ese término de “Bogotazo”, pero sería más correcto dar el nombre de “Colombianazo”.

Para el historiador Felipe Arias, en su artículo sobre el “Soviet” de Barrancabermeja: “En las capitales departamentales, municipios intermedios y pueblos, se manifestó la rabia de liberales y gaitanistas contra las sedes del poder, al cual acusaban de asesinar a su jefe. Esa misión contaba con el aliento de la radio, debido a la confusa información emitida en las primeras horas en la capital, así como a la ocupación de los estudios por parte de algunos grupos rebeldes”.

¿El tranvía fue destruído el 9 de abril?

De la misma forma que las protestas populares en la actualidad indican la saña de los manifestantes en contra de los transportes masivos como Transmilenio en Bogotá o el MIO en Cali, las imágenes surgidas del 9 de abril de 1948, muestran un amplio destrozo de vehículos de transporte.

Este medio se inauguró en 1884. Inicialmente eran impulsados por mulas y en sus últimos años de circulación eran eléctricos, y la última flota llegó a la ciudad en 1938. A los vehículos se les daba el apelativo de ‘Lorencitas’, por su techo plateado en honor a la esposa del expresidente Eduardo Santos, Lorencita Villegas, cuyo pelo era rubio platinado.

Este fue el último modelo de carrocería ensamblado en el país para el sistema. Tenía una capacidad de 47 sillas, se impulsaba por un motor eléctrico conectado a las líneas de energía, transitaba principalmente por la carrera séptima y contaba con más de 110 vehículos en pleno funcionamiento.

Tras los destrozos, este medio de transporte siguió operando en Bogotá hasta el 30 de junio de 1951, cuando por iniciativa del alcalde Fernando Mazuera, fue reemplazado por buses de servicio público. Para 1948, este sistema de transporte ya vivía su periodo de decadencia y su reemplazo por buses era inevitable.

En conclusión y para resolver el mito, sí hubo afectaciones, 28 tranvías fueron quemados por la turba de los “nueveabrileños”.

¿Bogotá fue semidestruida el 9 de abril?

Es común ver en portadas de los principales diarios del país, en los días posteriores al asesinato del líder liberal, los escandalosos titulares a ocho columnas que anunciaban la destrucción de Bogotá. Las cifras en los archivos dicen que 136 edificios fueron incendiados.

Sin embargo, y sin minimizar las consecuencias del levantamiento popular, la muerte de Gaitán, si bien trajo la devastación de cientos de predios del centro de Bogotá como entidades públicas, construcciones religiosas, comercios y viviendas, gran parte de la ciudad no se vio afectada por esa destrucción.

Ahora, Bogotá no era la gran metrópoli de la actualidad, pero tampoco era una pequeña ciudad que se viera afectada en su totalidad por el levantamiento. Los estragos se limitaron al centro. Ni los sectores de Chapinero, ni La Cabrera al norte, ni los nacientes y populosos barrios del sur y occidente de la ciudad se vieron perjudicados.

Sí hubo una afectación en cuanto a las entidades e infraestructura del Estado, que funcionaba en el centro, y lo cierto es que los destrozos contribuyeron con la renovación arquitectónica de ese sector de la ciudad. También consolidó la descentralización de la misma y el traslado de los sectores más pudientes hacia el norte de Bogotá.

¿Gaitán y Laureano eran enemigos a muerte?

Los relatos surgidos de esa época dan fe de una lucha a muerte entre miembros de los partidos Conservador y Liberal. Sin embargo, dicha pugna no trascendió en 1948 plenamente y de forma física a las altas esferas del poder. Existen audios en los archivos de Señal Memoria, que dan cuenta de la admiración que Gaitán sentía por Laureano Gómez, aunque no por sus ideas.

Por supuesto, otra era la situación en las zonas rurales y en las demás regiones de Colombia, donde los campos eran asolados por una lucha fratricida por el poder que dejaba miles de víctimas.

De la misma forma, el asesinato de Gaitán sí llevó estos hechos violentos posteriormente a las altas esferas. Así lo evidencia el asesinato de Vicente Echandía, hermano del expresidente Darío Echandía, o el tiroteo en el Congreso de la República en 1949, entre tantos otros hechos luctuosos similares en el resto del país.

¿“La Violencia” comenzó el 9 de abril?

El fenómeno de la Violencia en Colombia ha tenido puntos álgidos en distintos momentos de su historia y con diferentes denominaciones dependiendo de su época. “La Violencia” es uno de esos periodos surgido después de la muerte de Gaitán.

El liberalismo se vio sometido a un exterminio por parte de sectores afectos al Partido Conservador, en consonancia con sectores de las fuerzas militares como la policía, de filiación conservadora, y algunos sectores del ejército.

No obstante, determinar el fenómeno violento en Colombia se puede remontar hasta la época de las guerras bipartidistas del siglo XIX e incluso hasta el periodo de la Independencia. La violencia en el país no comenzó el 9 de abril de 1948, pero el fenómeno sí se acrecentó tras la muerte de Gaitán y se denominó académicamente como “La Violencia”.

Fuente: RTVC

NACIONALES

ICETEX amplió el plazo para acceder a créditos para técnicos, tecnólogs y diplomados

Hasta el próximo 20 de marzo el ICETEX amplió la etapa de solicitudes de créditos educativos para que las y los estudiantes colombianos obtengan financiación para cursar en Colombia programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Continuada (diplomados, certificaciones y capacitaciones en segundo idioma).

“Con estas dos líneas de crédito le apostamos a financiar programas para una formación en menos tiempo y a un costo menor, a través de programas que tienen un impacto inmediato en las necesidades laborales y productivas del país. Son oportunidades que impulsamos y que apuntan al panorama de formación académica y productiva en un mundo en constante actualización”, sostuvo el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.

Formación que apunta a las exigencias del mundo productivo actual

La línea de crédito para acceder a programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano está orientada a financiar programas de formación técnico laboral y de formación académica, con el objeto de complementar, actualizar y suplir conocimientos. Esta modalidad financia el valor de la matrícula y el beneficiario reembolsa el 30 % del crédito mientras estudian el restante 70 % luego de la graduación y en un término de 1,5 veces el periodo de estudios financiado.

En cuanto a la convocatoria para Educación Continuada, esta línea de financiación costea la matrícula para diplomados, certificaciones y capacitaciones en segundo idioma en el país. Está dirigida estudiantes en niveles técnicos, tecnólogos o profesionales, con cinco semestres cursados y aprobados en Instituciones de Educación Superior con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional. El beneficiario/a reembolsa el 30 % en época de estudios y el restante 70 % luego de la graduación en un plazo de hasta de 24 meses.

Entre los principales requisitos que debe cumplir cada aspirante están el ser colombiano, estar admitido en el programa a financiar en una institución educativa con convenio con ICETEX, presentar un deudor solidario (quien es la persona natural que firmará las garantías de respaldo a la deuda), y, si ya ha sido beneficiario de una financiación anterior con el ICETEX, haber cancelado mínimo el 50 % de dicha obligación y estar al día en los pagos.

Para conocer más sobre los términos de la convocatoria de créditos para Educación Continuada y ETDH, las personas interesadas deben ingresar a www.icetex.gov.co y dirigirse a la sección ‘Créditos educativos, Plan ETDH y Educación Continuada’.

Todos los trámites ante el ICETEX se deben realizar de manera directa, sin intermediarios. Esta gestión es propia del aspirante o beneficiario y no tienen costo. La entidad reitera su llamado para que las y los aspirantes de las convocatorias no se dejen engañar por tramitadores. Quienes conozcan estos casos, deben reportarlos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

NACIONALES

Gobierno monitorea proyectos de gas natural para garantizar suministro en todo el país

El Gobierno nacional comenzó, a través del ministerio de Minas y Energía, a monitorear todos los proyectos de gas natural existentes en el país que permitan garantizar el abastecimiento interno del energético.

El balance de estos proyectos estratégicos permitirá a la cartera energética saber exactamente con qué cantidad de gas cuenta el país, para fortalecer el esfuerzo institucional y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema energético nacional.

El ministerio informó que esta acción se desarrolla en el marco de las funciones constitucionales y legales del Estado para garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida de los servicios públicos.

A través de la Circular 40001 del 9 de enero de 2026, se busca recopilar información técnica y objetiva sobre los proyectos que aportan o pueden aportar nueva molécula, firmeza y confiabilidad al sistema, así como identificar barreras o dificultades que puedan afectar su entrada oportuna en operación.

En la circular se encuentra el enlace para consignar la información requerida en el formulario oficial que deberá ser diligenciada por los agentes del sector.

Con la información que aporten los gestores del mercado, el ministerio de Minas y Energía adelantará acciones que permitan anticipar riesgos y acompañar la materialización de proyectos estratégicos que contribuyen al abastecimiento de gas combustible para el consumo interno.

Además, se realizará el análisis técnico para organizar el portafolio de proyectos estratégicos del sector gas y desarrollar estrategias de diálogo con los actores orientadas a fortalecer la gobernanza energética, promover la articulación interinstitucional y facilitar la coordinación con las entidades competentes.

La cartera, igualmente, recordó que este ejercicio no tiene carácter sancionatorio, no sustituye obligaciones regulatorias, contractuales ni de reporte ante otras autoridades, y se limita exclusivamente a fines de seguimiento y gestión, de conformidad con las competencias asignadas al Estado.

“El gas combustible sigue siendo un energético esencial para los hogares, la industria, el transporte y la prestación de servicios públicos. Con este ejercicio queremos tener información clara y oportuna para cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar su abastecimiento y confiabilidad”, explicó el ministro del sector, Edwin Palma Egea.

NACIONALES

¿Quiere trabajar con el Estado?, en 2026 se ofertarán cerca de 30.000 nuevas vacantes por concurso

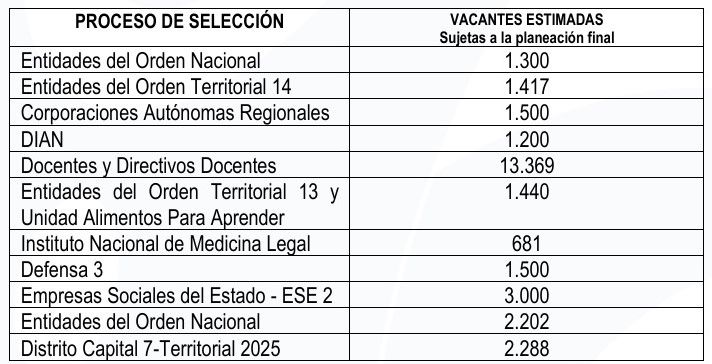

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) tiene previsto ofertar unas 29.900 vacantes definitivas para ascender o ingresar como servidor de carrera, a través de 11 procesos de selección que se tiene proyectado realizar en el 2026.

Entre estos concursos de mérito, que se encuentran en etapa de planeación, están Distrito Capital 7, Defensa

3, Instituto de Medicina Legal, Corporaciones Autónomas Regionales. y otros enfocados en el orden territorial.

Los nuevos procesos contarán con una reserva del 7% de sus vacantes para personas con discapacidad, en el marco de la implementación de la Ley 2418 de 2024, para lo cual la CNSC impartió lineamientos con el fin de que las entidades realicen el reporte de vacantes definitivas reservadas para esta población.

El primer concurso en ofertar alrededor de 100 vacantes para personas con cualquier discapacidad es DIAN 2676, el cual entrará en etapa de inscripciones para la modalidad ingreso discapacidad del 13 al 22 de enero de 2026 y para la

ciudadanía en general del 28 de enero al 6 de febrero de 2026.

Así mismo, La CNSC cuenta con 20 procesos de selección en ejecución como son Territorial 10, Antioquia 3, Contralorías Territoriales, SENA 4, INPEC 11, entre otros, que se encuentran en diferentes etapas y que han ofertado un total de 33.585 vacantes.

De estas, 5.792 (17,2 %) corresponden a la modalidad de ascenso y 27.793 (82,8 %) a la modalidad ingreso. El número de ciudadanos inscritos en estos procesos en ejecución es de 1.306.257 con corte a septiembre de 2025.

Estos concursos de méritos estarán liderados por los despachos de los tres comisionados de la entidad: Sixta

Zúñiga Lindao, Claudia Lucía Ortiz y Edwin Arturo Ruíz Moreno.

La CNSC recuerda a los ciudadanos y aspirantes preseleccionados en alguna de las etapas de los concursos que se encuentran actualmente en desarrollo que es importante consultar permanentemente la página web de la entidad www.cnsc.gov.co y la plataforma SIMO https://simo.cnsc.gov.co/ para que estén informados sobre los avances y novedades de los concursos de mérito, así como de los demás temas que tienen que ver con la administración y vigilancia de la carrera administrativa.